7月17日-18日,教育实验学院/未来技术学院“传漠沙非遗薪火,品文化千年余韵”社会实践队赴云南玉溪市新平彝族傣族自治县开展“三下乡”社会实践活动。师生深入社区、企业,探寻少数民族地区乡村振兴路径,参与彝族火把节盛典,感受民族文化的千年余韵。学院团委书记王蓉和学生代表参加实践。

1.敬老服务:于温情中看见乡村振兴温度

7月17日上午,实践队来到新平县和睦广场——当地老人们日常下棋喝茶的聚集地,开展敬老志愿服务。队员们系统讲解智能手机使用知识,一对一为有操作疑问的老人答疑。许多老人子女常年在外,渴望视频沟通却不得其法,队员们的帮助为他们搭建起跨越距离的亲情桥梁。

交流中,一位健谈的老人主动讲述新平县的起源传说与地方逸闻,言语间满是对新时代建设成就的自豪。花园中央老树下,另一位老人用流利普通话分享孩子的求学经历,让队员们了解到当地在普及普通话、平衡教育公平与民族特色方面的实践。两位老人向实践队描摹了一幅民族团结的画卷——在党的领导下,少数民族地区基础建设跃升,产业兴旺,民生改善,各族同心,共谱繁荣发展新篇。

2.绿色工厂:在废墟上崛起的产业振兴样本

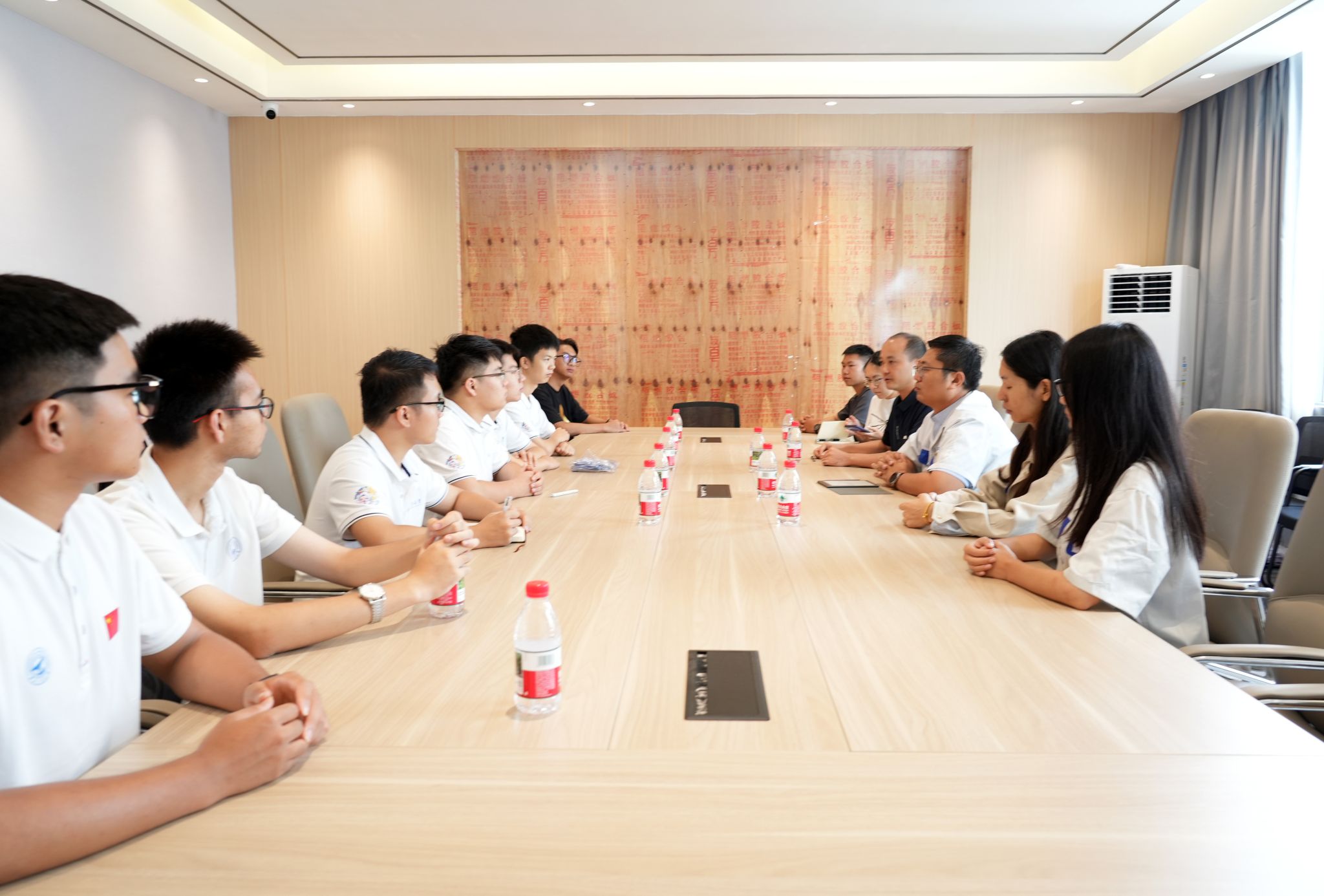

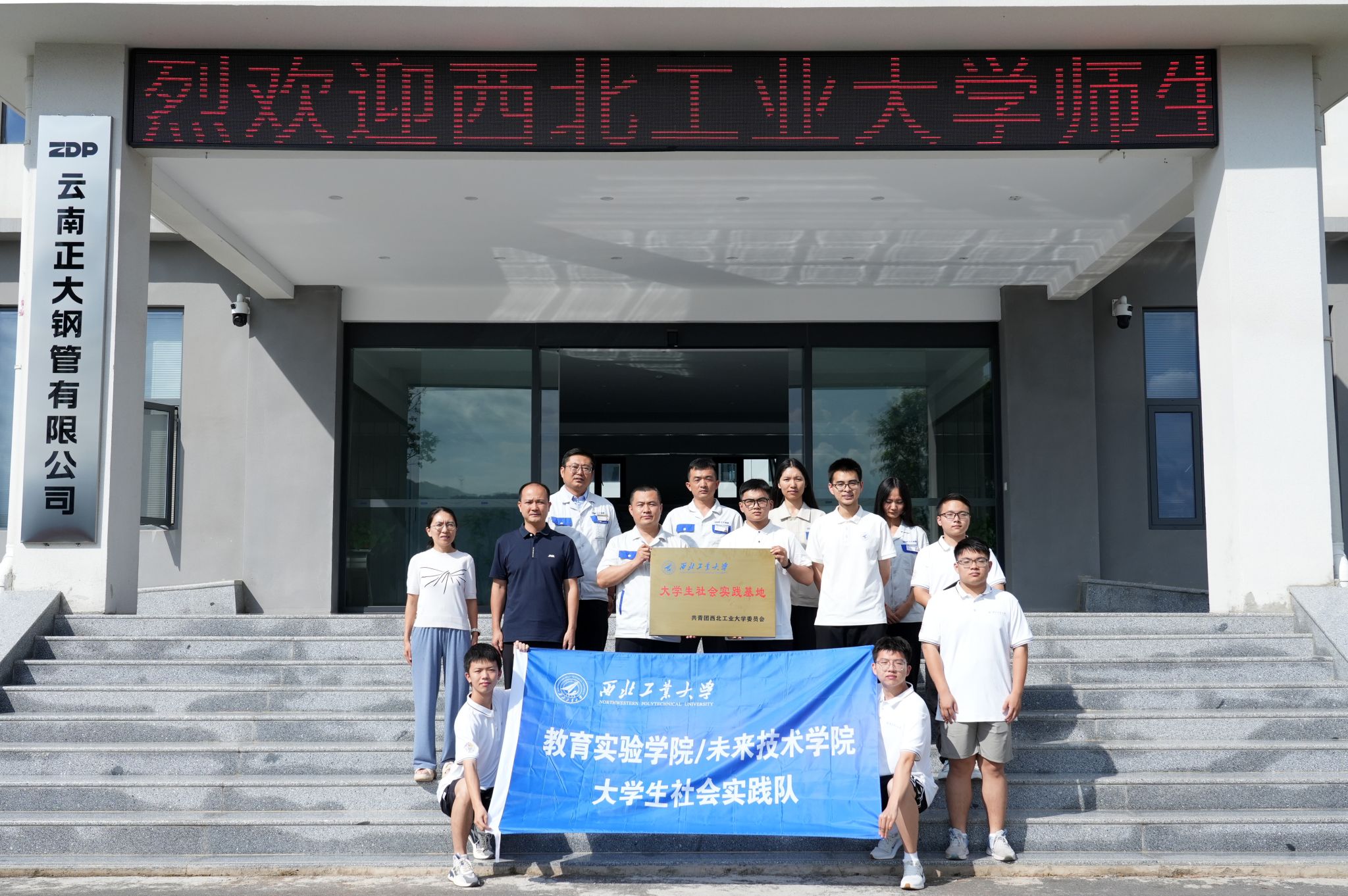

7月17日下午,实践队走进云南正大钢管有限公司开展调研。公司工会主席张永身向队员们介绍,企业仅用105天在废弃矿山上建成首批生产线,并投入使用,曾经的废弃矿场,如今已从大地的“疮疤”变为一座为人们带来财富与幸福的绿色工厂。通过座谈交流,队员们深入了解到企业专注高端钢管制造,聚焦东南亚市场,助力玉溪市“绿色钢城”建设的历程,切身感受到工业发展为新平县乡村振兴带来的新动能。队长吴国睿感慨到,“这次走访让我们既学习了企业发展经验,又见证了党建引领下的乡村振兴实践”。最后,实践队与公司共同为为社会实践基地挂牌,为下一步合作。

3.火把盛典:从篝火中升腾的民族团结热浪

7月18日恰逢农历六月二十四,是彝族、白族、纳西族等民族的传统火把节。节日以点火把为核心,伴以篝火舞、对歌等活动,兼具祭祀祈福与欢庆丰收意义,承载着深厚的民族历史文化与集体情感。

为深入了解少数民族文化、感受民族团结的氛围,当日上午,实践队抵达民族广场,以志愿者身份参与火把节筹备,负责维护秩序、布置会场,保证彩排的顺利进行。会场筹备期间,实践队员偶遇一群专程从漠沙镇赶来的彝族老人。老人们热情地邀请队员们加入他们的歌舞,围成圆圈跳起民族舞蹈,唱起迎客山歌。他们解释道,这些歌舞是献给远道而来客人的特殊礼遇,既表达对新平访客的欢迎,也感谢大家对火把节的支持。通过这生动互动,队员们深切体会到少数民族文化的独特魅力和当地人民的淳朴热情。

晚19:30,经过白天的精心筹备,民族广场迎来盛大的火把节点火仪式。随着观众陆续入场,广场中央的巨大篝火旁逐渐围满人群。为确保活动安全有序,实践队在当地民警的安排下,承担起现场秩序维护与后期收尾工作,在表演区域各出入口值守,引导观众文明观礼,为仪式顺利举行保驾护航。

晚20:00,嘹亮的彝族号子响彻夜空,强壮的彝族汉子挥动起手中的长矛,善舞的彝族姑娘舞起热情的舞步,身披长袍的彝族长老将圣火依次传递。各民族各界代表高举手中的火把,共同点燃广场中央的主火炬。火焰点燃了现场所有人心中的热情,各民族、各地域、各职业的男女老少手拉手,围绕着圣火跳起了舞。实践队员也被这份热情所感染,参与到庆祝的人群之中。队员赵路北动容道:“燃烧千年的火把,曾为驱虫辟邪、祈祝丰收,如今更点燃了民族团结的赤诚。”

从社区到工厂,再到节日广场,新平用一幅幅鲜活场景昭示:乡村振兴不仅是经济跃升,更是文化赓续、情感联通与人心聚合。实践队的青年学子在此读懂了中国式现代化在边疆民族地区的生动注脚——火把一个,点亮万家;同心一炬,照彻未来。用青春助力乡村振兴,实践队在路上。

文字:赵路北、张瑞、吴国睿

图片:许睿泽、杜曾豪

责编:王蓉

审核:范翔