7月19-21日,教育实验学院“传漠沙非遗薪火,品文化千年余韵”社会实践队赴云南昆明开展“三下乡”社会实践。从非遗传承到博物馆探秘,从近代史追溯到禁毒科普,实践队在西南枢纽的多元文化中行走,感受民族团结力量,坚定文化自信,传承红色基因。

1.官渡古镇:指尖触碰千年非遗匠心

云南独特地理气候与多民族交融,孕育多元非遗。7月19日上午,实践队走进官渡古镇,与管理人员座谈,听非遗保护传承及文旅融合举措,队员们深感当地对文化根脉的重视。随后探访云子、乌铜走银两项国家级非遗,了解到云子始于唐宋,以天然原料经十余道工序制成,为明清贡品,至今纯手工传承;乌铜走银始于清雍正年间,以乌铜为胎填银料,成黑底银纹质感。亲眼见证云子匠人制作时,队员们为古法技艺的精妙叹服。管理人员称,古镇将持续保护开发非遗,让其焕发新活力,队员们也期待这些文化瑰宝在当代绽放更耀眼的光彩。

2.双馆探秘:文物里的云南融合故事

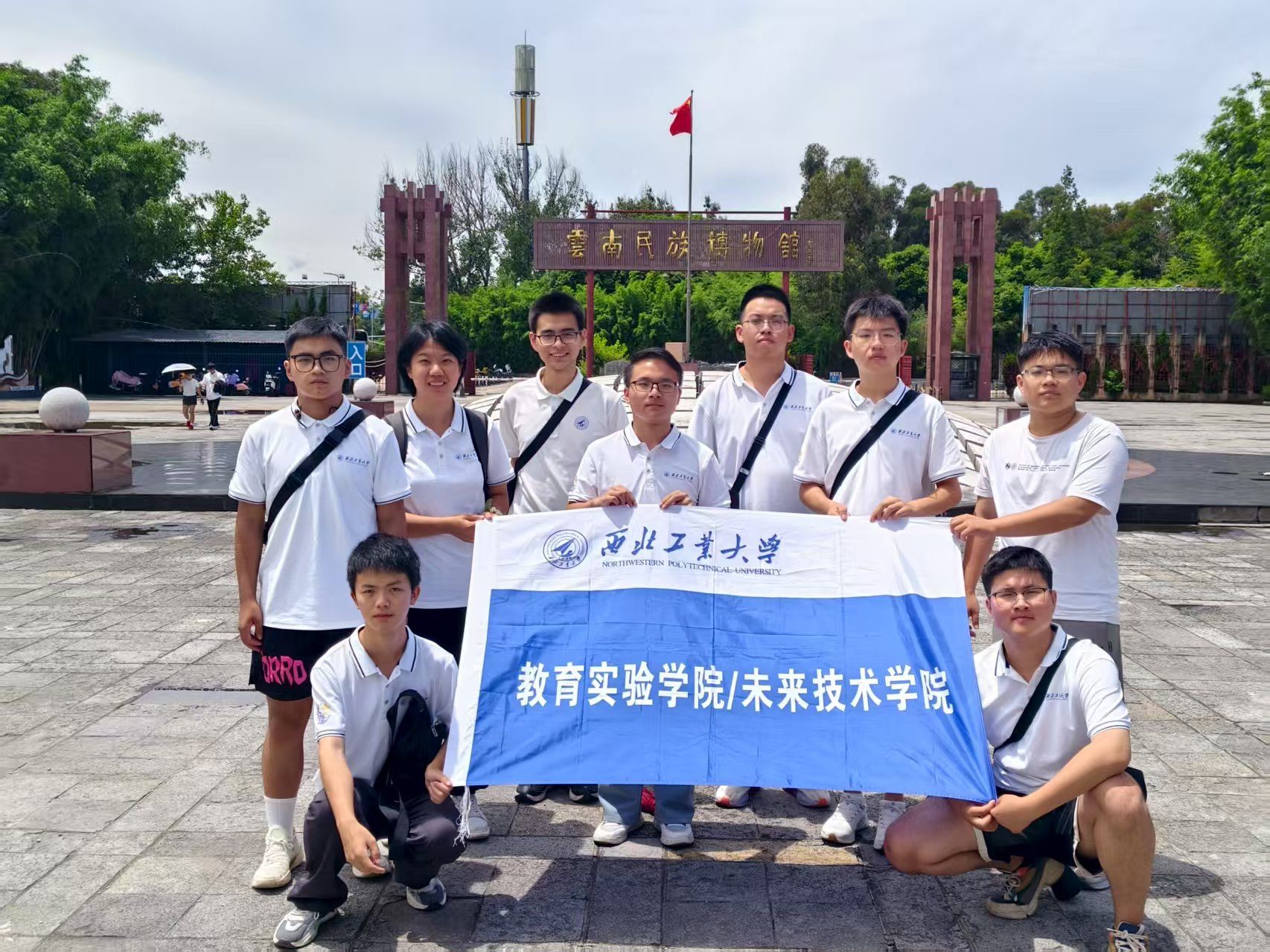

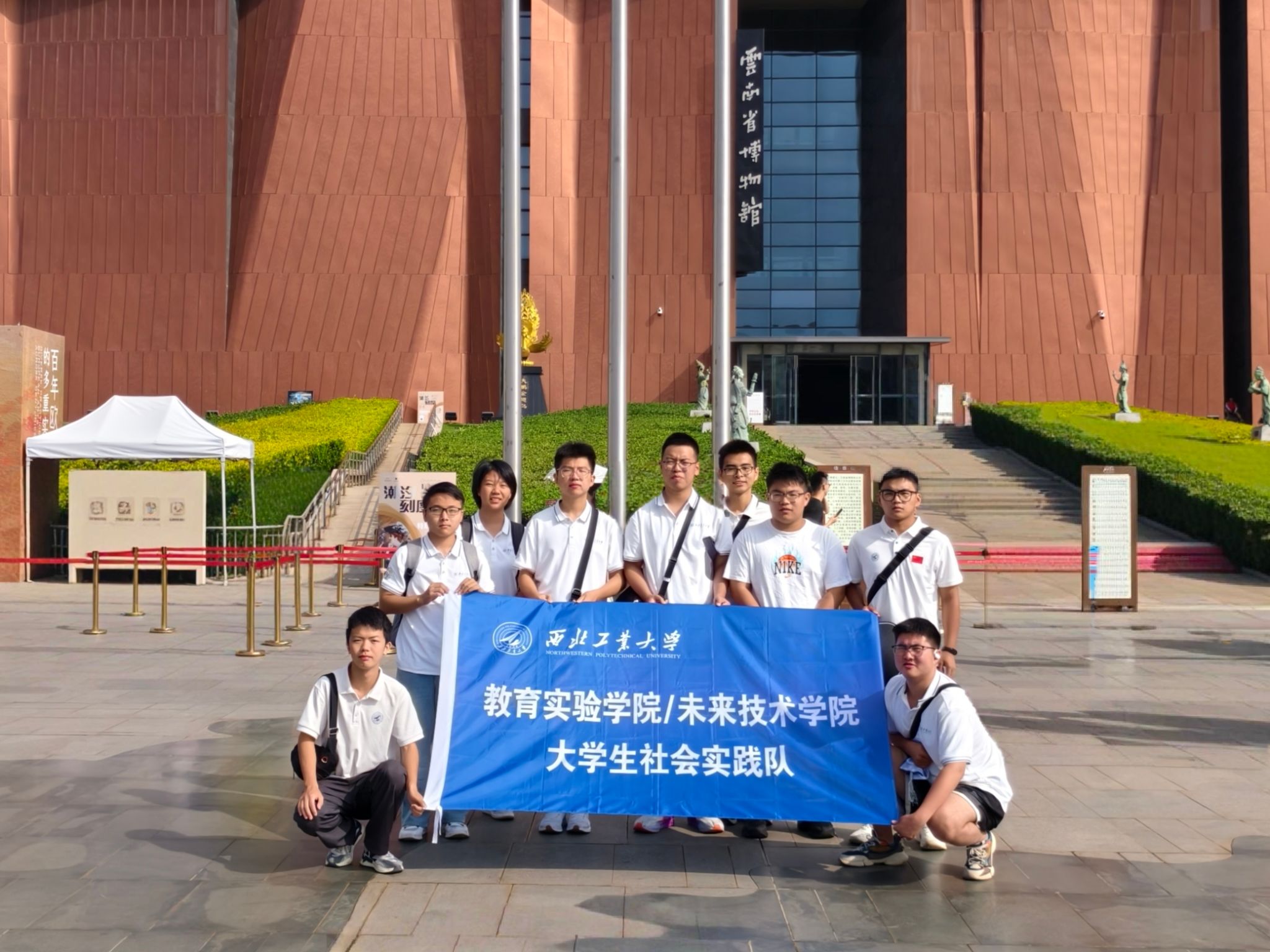

博物馆是民族文化的“立体教科书”。为梳理云南文化脉络,实践队走进云南民族博物馆与云南省博物馆,在文物中解码多元融合密码。

7月19日下午,云南民族博物馆内,“中华民族一家亲” 56个民族风物长卷与56个民族服饰相映。从祭祀面具到刺绣服饰,每件展品都诉说着各民族生活智慧,队员们不时驻足惊叹,深深折服于多元文化碰撞出的创造力。7月20日上午,云南省博物馆“古滇文明”展厅里,战国“牛虎铜案”的精巧、“鎏金骑士贮贝器”的生动,让队员们切实触摸到两千多年前的文明温度;民族文化展厅中,彝族漆器的斑斓、傣族筒裙的细腻,让实践队直观感受到各民族交融共生的深厚底蕴。“每一件文物都是时光的见证者。”队员张瑞感慨,“这次参观理清了云南历史脉络,更让我们真切感受到文化自信的力量。”

3.历史旧址:在岁月深处追溯红色记忆

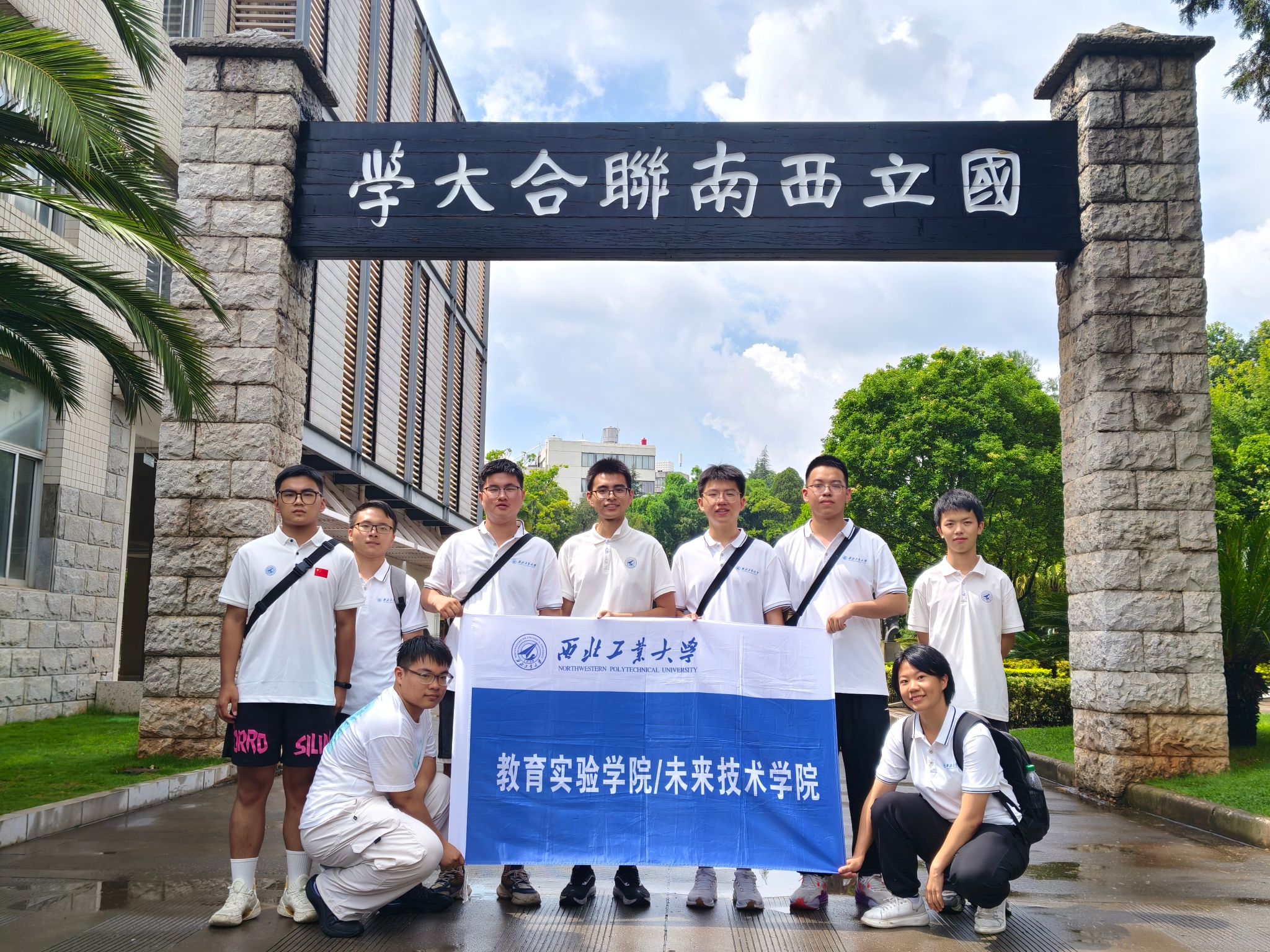

云南既是多民族融合之地,亦是近代反侵略、求变革的重要缩影。7月20日下午,实践队走进陆军讲武学堂与西南联大旧址,追溯百年红色脉络。

1909年创办的陆军讲武学堂,培养出朱德、叶剑英等大批军事英才。青石板路间,复原的教室、战术图解与《步兵操典》,重现当年氛围。朱德元帅的学习笔记,字里行间尽显对国家命运的深切关注,让队员们强烈震撼,深切感受到红色基因的传承力量。西南联大旧址的灰白校舍里,木质课桌椅、煤油灯还原了抗战时艰苦授课场景,双层木床诉说着岁月。闻一多等先生的手稿与照片,彰显“刚毅坚卓”的校训精神。队员驻足凝视,深切体会到前辈国难中坚守教育报国的担当,内心备受触动。

4.禁毒前线:在前沿阵地筑牢安全防线

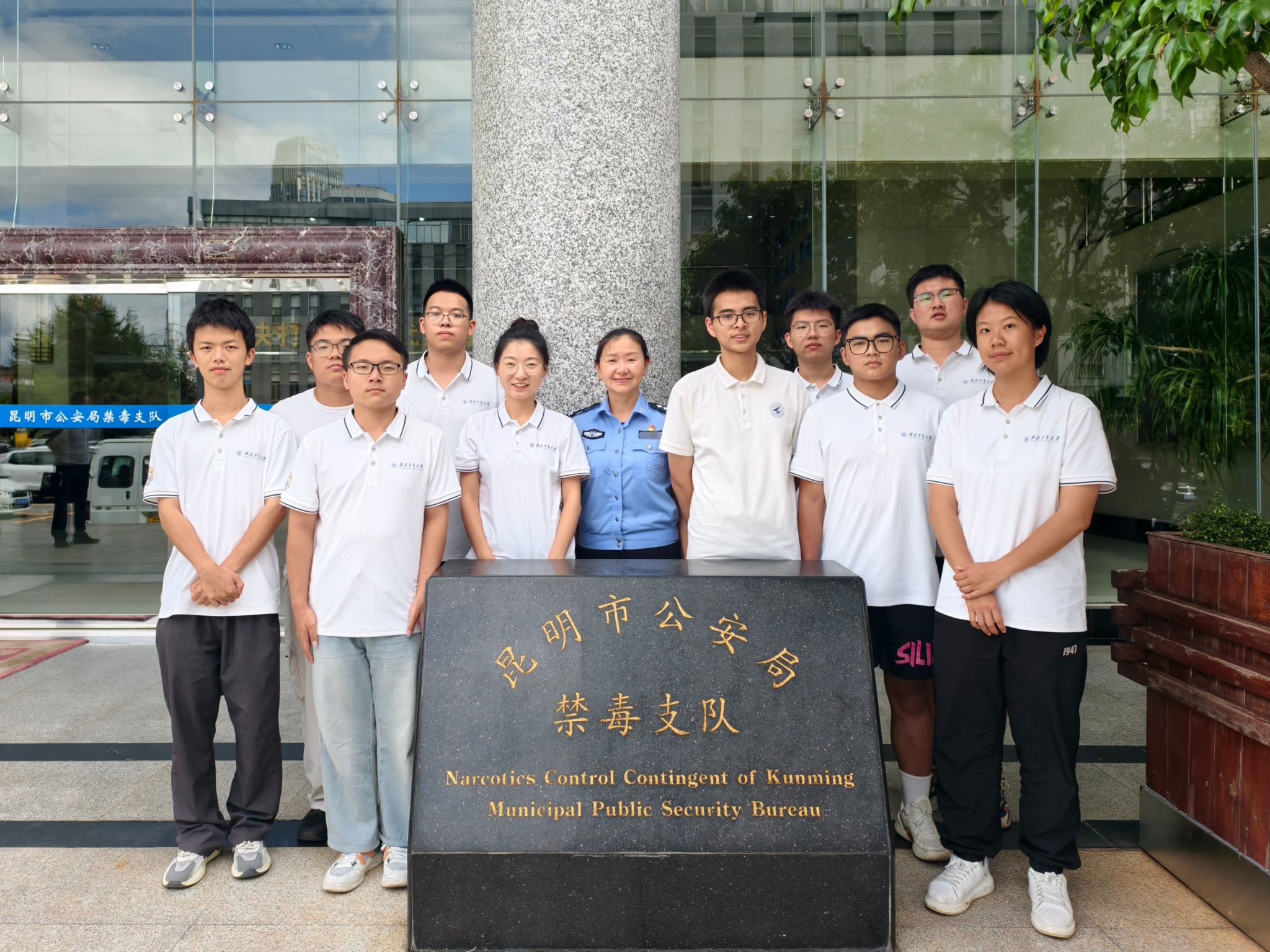

“禁毒工作事关国家安危、民族兴衰、人民福祉,毒品一日不除,禁毒斗争就一日不能松懈。”习近平总书记的话点明禁毒重要性。云南邻“金三角”,昆明作为“双重战场”,始终在禁毒前沿。

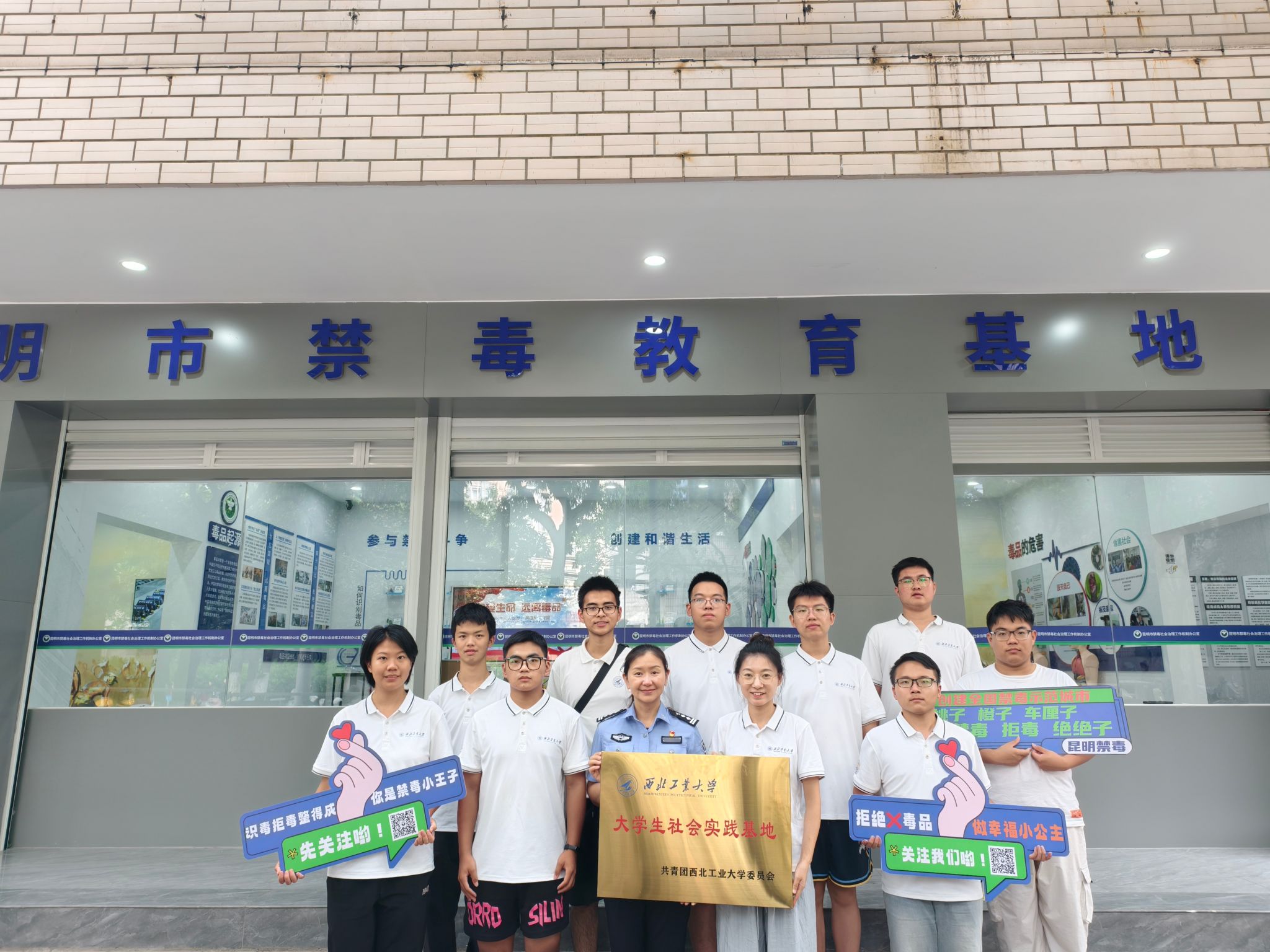

7月21日,实践队走进昆明市公安局禁毒支队与禁毒教育基地,直面这场没有硝烟的战争。在禁毒支队,民警与队员们深入座谈,了解到毒贩藏毒方式不断迭代,毒品种类持续升级,新型毒品伪装性更强、危害更大,给侦破工作带来重重挑战,队员们深感禁毒工作的危险与艰巨。随后,队员们在禁毒教育基地系统了解毒品危害、禁毒方法与现状,得知昆明正积极运用大数据技术,通过建立禁毒大数据平台整合资源,借助人工智能与云计算分析数据、发现线索,大幅提升工作精准度与效率。最后,在团委书记王蓉带领下,实践队员集体宣誓,以“不吸毒、不贩毒、不制毒、不种毒”的誓言,表达对禁毒事业的坚定支持。此外,双方共同建立大学生社会实践基地,为长效化禁毒科普教育与实践搭建平台。

这次昆明之行,让实践队青年学子在多元文化浸润中厚植文化自信,于红色历史回溯中汲取精神力量,更在禁毒实践共建中勇担使命。队员们将以青春之名践行责任担当,用实际行动凝聚奋进力量。

文字:赵路北、张瑞、吴国睿

图片:许睿泽、杜曾豪

责编:王蓉

审核:范翔